科技人物

路易·巴斯德(Louis Pasteur,1822-1895)是19世纪法国最杰出的微生物学家和化学家之一,被誉为“微生物学之父”。他的一生致力于科学研究,为人类健康和科学发展作出了不可磨灭的贡献。巴斯德不仅是一位卓越的科学家,还是一位爱国者。他曾在普法战争后退还德国授予的荣誉学位,并留下名言:“科学虽没有国界,但是学者却有他自己的国家”,他的科学精神和人文情怀至今仍激励着后人。

图1 近代微生物学奠基人巴斯德

化学新星冉冉升起

巴斯德第一次在法国科学界崭露头角并不与微生物相关,而是因为他在酒石酸晶体的旋光特性研究中取得的突破性成就。具体来讲,巴斯德在研究葡萄酒酿造过程中产生的酒石酸晶体时,发现酒石酸盐晶体中有的晶面向左,有的晶面向右。巴斯德在显微镜下用镊子挑选出两种不同方向的晶体,用旋光仪检验它们的溶液,结果发现一个具有左旋光,另一个具有右旋光,而等量的混合物则无旋光。1848年,他提出“分子不对称是旋光的本质”的思想,这是手性分子(指在化学结构中表现为镜像对称但又不能完全重合的分子)的首次提出[1]。巴斯德的光学异构体分离实验开拓了化学结构的新领域。2003年,巴斯德的酒石酸盐旋光异构体分离实验被评为化学史上最美实验。

图2 巴斯德在实验室里做实验[2]

在自然界中,生物分子的旋光性具有高度特异性,这是生命化学的重要特征之一。例如绝大多数天然糖类为D-构型,组成蛋白质的天然氨基酸多为L-构型,与机体功能密切关联的甾体激素、生物碱等有机小分子绝大多数也都是手性化合物。在用于治疗的药物当中,有许多是手性药物。而手性药物的不同对映异构体,在生理过程中会显示出不同的药效。尤其是当手性药物的一种对映异构体对治疗有效,而另一种对映异构体表现为有害性质时,情况更为严重。

例如,反应停事件是20世纪最严重的药害事件。1957年10月1日,抗早孕反应药物沙利度胺(商品名“反应停”)首次在联邦德国上市,并很快销售到46个国家和地区。沙利度胺的镇静作用能缓解妊娠反应,受到广大孕妇追捧。1960年,欧洲地区的新生儿畸形比率异常升高。这些畸形婴儿没有臂与腿,或是手和脚连在身体,如同海豹的肢体,因此被称作“海豹畸形儿”。1年后,澳大利亚产科医生威廉·麦克布里德提出反应停是婴儿畸形的元凶!这个观点发表在《柳叶刀》杂志上,一石激起千层浪。虽然各国当即停止了反应停的销售,但这一事件最终导致全世界诞生约12000畸形儿。反应停事件悲剧的根源是“手性”,通俗来说,如果一个物体不能与其镜像重合,该物体就具有手性,正如我们的双手一样。毒理学研究显示,沙利度胺对灵长类动物有很强的致畸性,根本原因正是由于沙利度胺存在R/S构型的两种手性异构体,其中(R)-沙利度胺具有良好的镇静作用,可有效缓解早期妊娠反应;(S)-沙利度胺却具有强烈的致畸作用。早期药物研究未分离异构体,导致患者服用的实际是左、右旋体的混合物。反应停事件给世人敲响了必须重视药品安全性的警钟,也给人们带来了深刻的历史教训。也正因为如此,我们需要时刻警醒,只有在药物研发和临床试验过程中更加科学、规范、严谨,才能够最大程度的避免类似事件的出现。

重塑法国酿酒业

当时,法国里尔一家酒厂生产的酒总有一些会没有味道,甚至有刺鼻的酸味,巴斯德一头扎进了酒窖里,经过观察,他发现一种球形和一种杆形的微生物频繁出现在他的显微镜下。球形微生物是酵母菌,它使葡萄酒和啤酒正常发酵;杆形的是乳酸杆菌,一旦乳酸杆菌进入生产过程中就会杀死酵母菌,酒就会变酸。巴斯德虽然不是第一个发现酵母菌的人,也不是第一个发现微生物可以使食物变质的人,但是他是第一个证实微生物是可以决定发酵过程的人。1862-1864年期间,巴斯德设计空气过滤、曲颈烧瓶阻留和将煮沸消过毒的有机物暴露于高山上的空气中等一系列简单而又精密的实验,证明了微生物是通过繁殖而不是自然发生形成的,并且证明一般空气中携带有微生物,引起有机物腐败变质的原因是微生物的活动。他的这一科学结论对人们的日常生活和卫生保健事业产生了重要影响。用高温热处理破坏食物与饮料中的病源微生物的“巴氏灭菌法”也由此诞生。长期的发酵研究,使巴斯德看到了发酵、腐败和传染病之间的相似之处,即微生物的活动可能是它们之间的共同点,巴斯德又从发酵研究走向了病原菌学研究。

拯救法国桑蚕业

巴斯德拯救法国桑蚕业的故事,是科学方法战胜产业危机的经典案例。19世纪初,丝绸曾是法国南部最主要的财富来源。19世纪60年代,法国阿莱地区蚕病流行,养蚕业损失惨重,丝绸产业濒临崩溃。尽管并非昆虫学家,巴斯德凭借微生物研究的丰富经验,在1865年接受政府委托展开调查。经过几个月的观察与研究,巴斯德从蚕蛾和病蚕中分别分离出两种微生物,并证实它们才是导致蚕病的“罪魁祸首”。接着他提出了解决办法,法国的养蚕业再度兴旺起来。整个研究过程中,巴斯德设计了一套严格方案:

显微镜筛选——仅选用无病原体的健康蚕卵繁殖;

隔离消毒——销毁感染批次,阻断交叉传染;

科学育种——建立“种子蚕”纯净谱系。

这一方法在5年内使法国桑蚕业复苏,更意外推动了病原微生物理论的验证(早于科赫法则)。巴斯德由此感叹:“机遇偏爱有准备的头脑”——他此前对酒类发酵的研究,恰恰为破解蚕病奠定了基础。

疫苗的雏形

你不相信预言,对吗?然而有些预言却成真了。在巴斯德诞生前两百年,一个名叫波义耳的英国人曾预言“对发酵菌了如指掌的人将能够解释疾病”。蚕病研究的成功,使巴斯德坚信传染性和感染性疾病是由微生物病原菌引起的,这就是巴斯德的“细菌致病学说”。在这一理论指导下,他又成功地对鸡霍乱病、炭疽病等传染性疾病进行了研究。

巴斯德在研究鸡霍乱时偶然发现,一些注射了放置时间很长的霍乱培养液的鸡难受了一段时间后好了起来,之后再给这些鸡注射新鲜的霍乱培养液,鸡很正常。巴斯德获得启示:用传染病自身的致病微生物培养出“低配版”的自己预防传染病,这就是“疫苗”的概念。运用这一原理,巴斯德接着又征服了炭疽病,他分离并培养出炭疽杆菌,经减毒处理获得它的疫苗,用这种疫苗给牛羊接种,获得了令人惊奇的成功。

战胜狂犬病

经过蚕病、鸡霍乱、炭疽病的研究,巴斯德敏锐的意识到,微生物既然可以感染动物致病,是不是也可能感染人类呢?从1884年起,巴斯德和他的团队用生命履行着科学家保护人类健康的职责。他们用铁棒撬开疯狗的嘴,接住疯狗嘴角流下的毒液。在巴斯德时代,当时的条件根本无法观测到病毒,还没有人意识到病毒这种可怕微生物的存在。

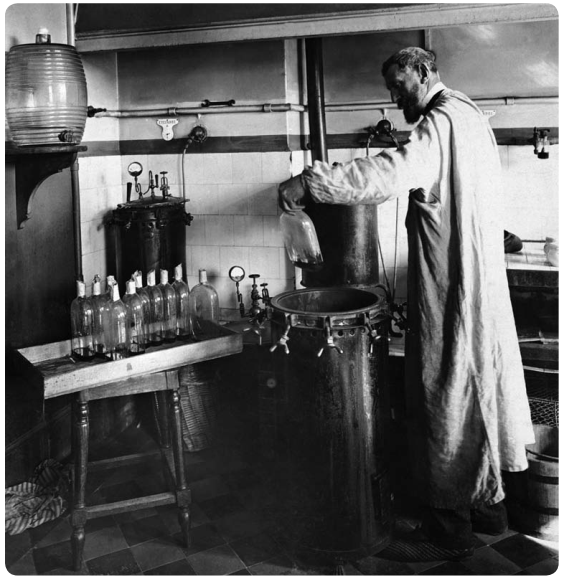

由于狂犬病毒比一般细菌小得多,巴斯德当时无法将它分离并在人工培养基中加以培养。于是他试用活兔脑作培养基,将狂犬病毒接种到兔脑,待兔子患狂犬病死后,再用小量含狂犬病毒的脊髓接种到另一只兔脑里。经上百次连续接种,病毒得以培养。接着他取出一块刚用这种方法培养并固定的狂犬病毒接种到活兔脑,兔死后取其一小块脊髓,用线吊在消过毒的干燥瓶中干燥。干燥后的脊髓毒力减弱,用纯水稀释就制成了最初的狂犬病疫苗。1885年,巴斯德为梅斯特注射了人类历史上第一支用于人体的狂犬疫苗,到第14天的时候,孩子神奇地好了。

图3 巴斯德在病兔子身上做狂犬疫苗的素描画[2]

超级巴斯德和他的对手们

像牛顿开创经典力学一样,巴斯德开辟了微生物领域。他是科学巨人,也是孤独的战士。他的研究不断受到周遭的抵制,尽管如此,他从未停止过抗争。值得一提的是,巴斯德的反对者,许多都是大名鼎鼎的科学家,他们之间的斗争在当时可谓颇受注目。

巴斯德VS毕奥

巴斯德破解酒石酸晶体的"旋光性"奥秘后,迅速在学术界引发轰动。时年74岁的毕奥对此持怀疑态度——这位资深学者曾耗费数十载光阴研究酒石酸晶体却未能攻克难题,年仅26岁的巴斯德竟能取得突破?面对毕奥的质疑,年轻的巴斯德当即致信这位素未平生的学界泰斗请求当面验证。获得首肯后,在法国研究院的实验室里,巴斯德一丝不苟地重现了整个实验过程,并恳请毕奥亲自验证。当老教授仔细检测了晶体的光学活性后,实验结果与巴斯德的结论分毫不差。这位德高望重的学者终于心悦诚服。自此,向来独来独往的毕奥教授,与这位年轻后辈结下了深厚的忘年之谊。

巴斯德VS李比希

在酿酒领域,巴斯德基于长期研究发现提出:酵母的无氧呼吸使糖分变成了酒精。然而,当时享誉欧洲的德国化学泰斗李比希却坚称,糖类转化为乙醇这一过程是纯粹的化学过程,与酵母无关,并断言发酵必须依赖蛋白质的存在。面对权威的质疑,巴斯德萌生了一个关键实验构想:“我需要在绝对不含蛋白质的培养液中培育酵母。倘若在此条件下酵母仍能将糖分转化为酒精……那么李比希的学说将不攻自破。”经过数周的反复试验,巴斯德最终取得了决定性突破,其确凿的实验结果令李比希哑口无言。

巴斯德VS布歇

“自然发生说”主张微生物能够直接从无机物质中自发产生,正如腐败的积水会凭空滋生蚊虫一般。然而,巴斯德基于自己的实验观察提出了质疑,并坚信微生物必定源自其母体。这一观点激怒了当时的自生论支持者,其中博物学家布歇对巴斯德的抨击尤为猛烈。面对质疑,巴斯德潜心研究,最终决定设计一种装置——既能允许自然空气流通,又能完全阻隔其中的微生物。在化学家巴拉尔的指导下,他成功研制出符合这一要求的仪器,即后来闻名于世的曲颈瓶。布歇对此嗤之以鼻,甚至嘲讽巴斯德“妄图用一个瓶子向科学界下达最后通牒”,并公开挑战:若巴斯德的瓶子在开启后未能立即滋生微生物,他甘愿认错。公开实验当天,巴斯德如约演示了实验过程,然而,布歇却临阵退缩,未敢现身。

像牛顿开创经典力学一样,巴斯德开辟了微生物领域。他是科学巨人,也是孤独的战士。他的研究不断受到周遭的抵制,尽管如此,他从未停止过抗争。2025年是巴斯德逝世130周年,逝者长辞,但没有人能比路易·巴斯德更长久地存在于我们的生活中,每家每户的门前放着巴氏杀菌牛奶,稍微用点想象力,你就能看到他开心的面庞。阳光明媚的大山里,每一个养蚕老手都会对你说:“巴斯德保护我们永远不会失去蚕宝宝了”。每一只活蹦乱跳的母鸡和田野上懒洋洋的牛、羊、猪都知道,那些糟糕的日子已经过去了。医院里,处处洁白而干净,每一位医生都信心满满,都对伤口或传染病毫不畏惧;每个踢着胖乎乎的小腿的婴儿,都能开心的来到这个世界,这一切,都在为路易·巴斯德唱着一首胜利之歌。

参考文献

1 侯志强.手性分子螺旋结构与旋光性的理论研究[D].曲阜师范大学,2011.

2 方圆.微生物猎人路易·巴斯德[J].科学家,2014,(07):52-56.

【我们尊重原创,也注重分享。版权原作者所有,如有侵犯您的权益请及时联系,我们将第一时间删除。分享内容不代表本网观点,仅供参考。】