生命之光

人的意识如何产生?从古典哲学到现代科研,人们对此的思考、探究从未止步,但长期疑团莫释。迈入人工智能时代,人类对自身的关注和审视比以往更加深入,相关研究也进一步突破。

近期,由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心牵头的团队发现,猕猴与啮齿类动物屏状核的结构、细胞类型和分布存在显著性差异。

2025年4月3日, Cell期刊在线发表了题为 “Single-cell spatial transcriptome atlas and whole-brain connectivity of the macaque claustrum” 的研究论文,揭示了猕猴与啮齿类动物的屏状核结构、细胞类型和分布存在显著性差异。发现猕猴屏状核按照皮层投射偏好可分为四个亚区,猕猴屏状核与小脑外所有皮层脑区和皮层下核团相连,是大脑的连接中枢,并且屏状核内部在前后轴方向存在广泛联系,为灵长类意识的产生提供了多模态信息整合的基础。

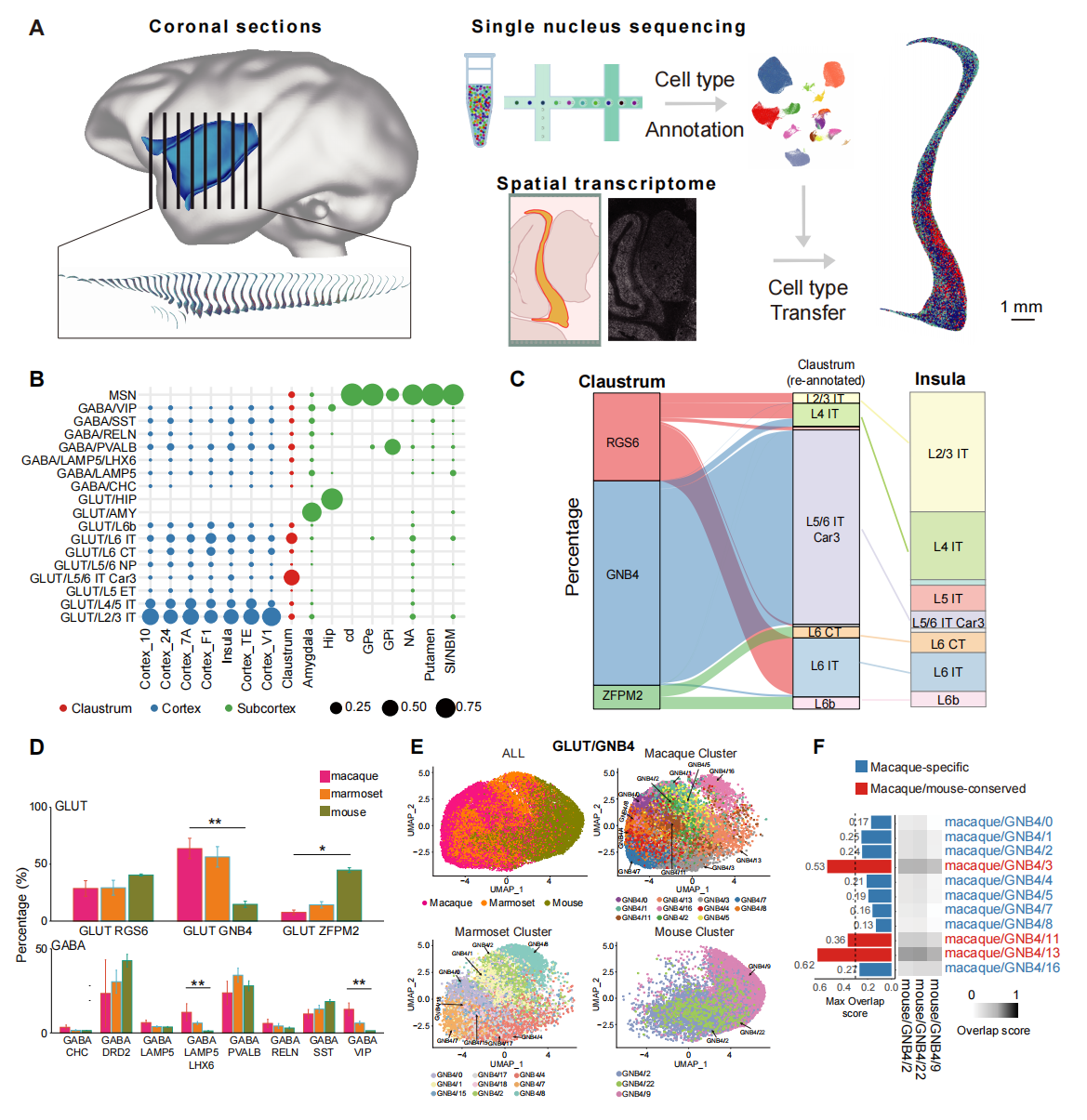

猕猴屏状核神经元转录组分类。

(A)实验设计示意图。(B)屏状核与其它端脑典型核团的神经元类型组成。(C)屏状核神经元类型与岛叶神经元类型的对应情况。

图片来源:中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心

屏状核是位于大脑中的一层薄片状灰质结构。据介绍,团队绘制了猕猴屏状核各细胞类型的精细空间分布特征,并且与屏状核神经元投射信息相结合,发现屏状核不同区域在兴奋性神经元的组成比例上存在明显差异。而且,同一个屏状核局部区域连接的皮层和皮层下核团经常具有类似的功能。

通过空间转录组技术,研究团队成功破解猕猴屏状核的边界“密码”。

研究团队用Stereo-seq技术绘制了猕猴屏状核各细胞类型的精细空间分布特征,并且与屏状核神经元投射信息相结合,发现屏状核不同区域在兴奋性神经元的组成比例上存在明显差异。并且,同一个屏状核局部区域连接的皮层和皮层下核团经常具有类似的功能,比如屏状核中下部连接ENTO脑区和海马(ENTO和海马都与学习记忆有关)。更有意思的是,研究团队将猕猴屏状核中富集的 GNB4 神经元与小鼠相应类型神经元进行了精细比较,发现在猕猴屏状核中呈区域特异性分布的 GNB4 神经元为猕猴特有的细胞类型(与小鼠类似的GNB4神经元类型呈现均匀分布特征)。

这表明,在进化过程中,猕猴屏状核演化出灵长类特异的细胞类型,分布在屏状核内特定区域,参与特定的大脑功能。

此外,团队将猕猴屏状核中富集的GNB4神经元与小鼠相应类型神经元进行了精细比较,发现在猕猴屏状核中呈区域特异性分布的GNB4神经元为猕猴特有的细胞类型。这表明,在进化过程中,猕猴屏状核演化出了灵长类特异的细胞类型,分布在屏状核内特定区域,参与特定的大脑功能。

综合来源:新华社、中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心

【我们尊重原创,也注重分享。版权原作者所有,如有侵犯您的权益请及时联系,我们将第一时间删除。分享内容不代表本网观点,仅供参考。】