文明薪火

青铜器是华夏文明之源的见证与载体

承载着我们对古老中国的想象

其文物名中也包含了不少生僻字

让驻足的观者们头疼不已

为此,我们将带您一起认识

这些读着“复杂”实则“简单”的青铜器

共同学习博大精深的中华历史文化~

01

甗(yǎn)

甗是商周时期流行的蒸食器,由上下两部分组成,甗的上部为甑(zèng),用来放食物;下部为鬲(lì),用来放水。甑与鬲之间有一铜片,叫做箄(bì,通箅),上面有通蒸汽的孔洞。

古人使用甗烹饪的历史十分悠久,最早可追溯至新石器晚期,距今已有五千多年。商周时期,甗十分流行,后来逐渐演变出了不同样式的甗——有甑鬲一体的,也有分体的,有圆体的,也有方体的。和大多数青铜器一样,青铜甗也是由石器时代的陶甗变化而来的,商代早期就有发现,一直到战国以后还在使用。

文物案例

商兽面纹鹿耳四足青铜甗

通高105厘米,口径61.2厘米,鹿耳高30厘米

图源|央视新闻/江西省博物馆

它是现存最大的青铜甗,被誉为“中华甗王”。其顶部的双耳上立着两只灵动的小鹿,一雌一雄,相互回望,器身表面还分布有精致的兽面纹饰。

图源|央视新闻/江西省博物馆

除了形制巨大之外,这件甗的另一独特之处是四足。与古代蒸锅常见的三足相比,四足的设计让这口锅在烹饪时更加稳定、不易翻倒。

图源|央视新闻/江西省博物馆

更为难得的是,除了萌萌的短尾小鹿,整口蒸锅一次浑铸成形,体现了商代高超的青铜铸造工艺。

02

簠(fǔ)

簠是中国古代祭祀和宴飨(xiǎng)时盛放黍、稷、粱、稻等饭食的方形器具,《周礼·舍人》中写到:“凡祭祀共簠簋(guǐ)。”(共:供,簋:古代盛食物的圆形器具)

簠的特别之处在于,其盖、器大小基本相同,合上时成为有盖的器皿,打开则为相同的两器,皆可盛装食物。簠出现于西周早期,主要盛行于西周末春秋初,战国晚期以后消失。

文物案例

战国楚王酓(yǎn)朏(fěi)簠

通高12厘米,长31.9厘米,重5kg

图源|故宫博物院

此器长方形,方足中空,腹饰云纹。器口上刻画铭文12字:“楚王酓朏铸金尝,以供岁尝。辛。”铭文大意是指楚王酓歬(qián,“歬”即“前”字,指楚考烈王熊元,公元前262年至公元前238年在位)铸此金簠,以供每年岁尝祭祀之用。“辛”表示用干支标识器物的编次。

03

斝(jiǎ)

酒礼同样是先秦礼制的重要组成部分,青铜铸成的各类酒器造型、功用各具特色,与美酒相得益彰。

斝是一种历史悠久的器物造型,陶制的斝早在史前时期便出现在中华大地不同文化区域。商周时期,铜斝被作为酒器使用,通常用来温酒。

斝是体形容量最大的饮酒器,现在通称为斝的青铜器,名称是宋人所定,始见于《博古图录》。关于斝的用途,有种说法认为它是温酒用具,但在礼制方面,据《礼记》《左传》等书所载,斝主要是用来行祼礼的酒器。

文物案例

兽面纹斝

商早期,高25厘米,口径18厘米

图源|故宫博物院

此斝颈口侈大,口沿处有两根立柱,立柱顶端饰火纹,颈腹分段,颈部下端环饰兽面纹,腹部呈圆弧状鼓出,弧形单柄,平底,三角形锥状三足。

它具有商早期的明显特征:立柱为不甚发达的菌形立柱,而商代中晚期的斝,其立柱则日见发达和突出。立柱顶端所饰火纹(旧称涡纹)是太阳的标志,其形状为圆形,中间略突起,周边有旋转的弧线环绕。早期的火纹主要出现在铜斝上,二里头文化时期的斝已饰有火纹,到了商代早期,火纹普遍出现在斝的立柱和腹部,而商代晚期,火纹逐渐从斝转移至鼎、簋(guǐ)之类器物上。

04

匜(yí)

青铜水器用于盥(guàn)洗,分注水、承水等不同功能。《左传》中曾提到“奉匜沃盥”,沃的意思是浇水,盥的意思是洗手洗脸,说明匜是古代盥洗时浇水的用具。

行沃盥之礼时,匜常与盘搭配使用,盘用来承接盥洗后的水。

文物案例

叔上匜

高16.8厘米,宽28.6厘米,重1.86kg

图源|故宫博物院

前有喇叭形长流,后有圆形环鋬(pàn)手,便于倒水和把持,在底部接铸有四足,腹部有饰兽带纹。匜的前两足上部饰兽首,后两足上部作兽尾形。

匜内底有铭文5行33字,记录了在十二月第一个吉日乙巳这天,郑国的大内史叔上为其女叔妘做了这件陪嫁用的匜。祈望她万寿无疆,子孙后代永宝用之。

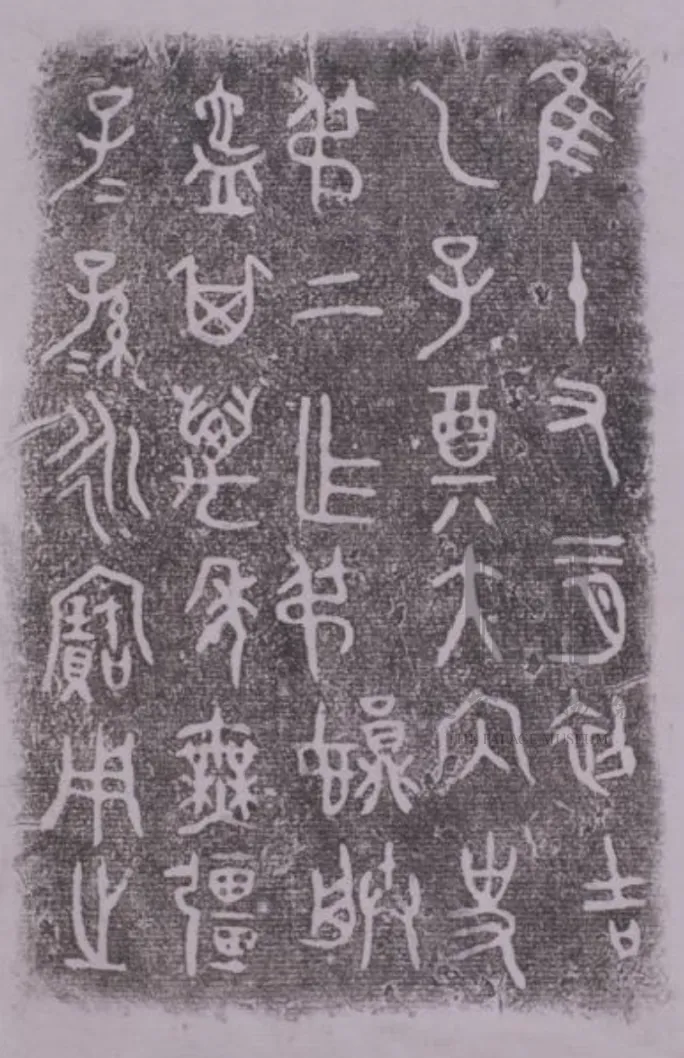

图源|故宫博物院

铭文内容:唯十又二月初吉/乙巳 郑大内史/叔上作叔妘(yún)媵(yìng)/匜 其万年无疆/子子孙孙永宝用之

05

瓿(bù)

瓿,流行于商代至战国时期。器身常装饰饕餮、乳钉、云雷等纹饰,两耳多做成兽头状,多为青铜或陶制,圆形,深腹,底部有圈足,用以盛酒或水。

这类器具在商周时期较为常见,并不仅限于实用,还可能用作祭祀或宴请时的礼仪用品。

文物案例

嵌红铜龙纹瓿

通高34.3厘米,宽44.5厘米,重10.72kg

图源|故宫博物院

瓿圆体,小口,大腹,肩上有二环,有盖,盖顶部正中有一环。盖、器肩及腹下部饰菱纹,腹部饰龙纹。纹饰均以红铜镶嵌。

06

罍(léi)

青铜罍是商周时期常用于祭祀等礼仪活动的重器,可以盛放酒或水。罍的外形有方、圆两种,其中方罍主要流行于商代晚期。早期的罍多以方形为主,经过发展,周代出现了圆形罍,纹饰从繁缛变得素雅。

文物案例

亚方罍

高53厘米,腹横36.7厘米,腹深46.7厘米

图源|上海博物馆

商代晚期是中国青铜艺术发展的高峰时期,此罍具雄奇厚重,精美瑰丽,是典型的“三组满花器”,代表了鼎盛时期的青铜铸造工艺的最高水平。

图源|上海博物馆

全器的纹饰以极细丽的云雷纹为底纹,自上而下装饰六层浮雕状的花纹。口沿、腹上部、圈足装饰凤鸟纹,肩部饰对称龙纹,中间有大卷角正面兽首,腹中部及下部饰兽面纹,下端为利爪,兽角、龙尾等处耸出器表,凸出的纹饰以各种阴线为装饰,透露出狞厉神秘之美。

07

卣(yǒu)

和罍相似,卣同样也是一件酒器,盛行于商朝和西周。卣口形椭圆,足部圈形,有顶盖和提梁,卣身周围装饰着精美的纹饰。卣在商朝时,多为椭圆,到了西周,以圆形为主。

文物案例

凤鸟纹提梁卣

通高23.5厘米,腹径16厘米

图源|山西博物院

器盖和器身以子母口扣合,盖和内底均铸有“作宝尊彝”四字铭文。双兽头提梁,梁山饰四组变形兽纹,以方形突起分割。盖为椭圆形,盖面有圈形捉手,饰两组相对凤鸟纹,盖沿饰波曲纹。鼓腹下垂,圈足,器身饰三组纹饰,通体均以云雷纹衬底。

最后,让我们一起玩个小游戏吧!

猜猜下面的这些字读什么?

觚、簋、盉

【我们尊重原创,也注重分享。版权原作者所有,如有侵犯您的权益请及时联系,我们将第一时间删除。分享内容不代表本网观点,仅供参考。】