文明薪火

这是一座5000年前的城。

夯土城墙勾勒出近长方形的城址,外侧挨着壕沟,城墙和壕沟有补筑、清淤现象,经过了仔细修理——根据当时的地理和地形,我们的先民,在此建立了城市的雏形。

作为史前文化的重要发现,随着山东滕州岗上遗址的发掘,这座大汶口文化中晚期的城慢慢揭开了神秘的面纱,为实证海岱地区以至中华文明五千年提供了第一手材料。3月31日,“2021年度全国十大考古新发现”终评会结果出炉,山东滕州岗上遗址入选“2021年度全国十大考古新发现”。

对于文字前的史前文明来说,从任何的史书上,都找不到有关于这座“城市”文明的记载。山东省文物考古研究院的副研究员朱超说,“史前文化的迷人之处,正是在于解答一本有关历史的‘无字天书’”。

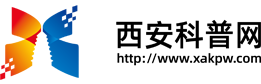

岗上遗址总平面图

为文明的长度找证据

滕州市三面环山,一面碧水——泰山和沂山山脉延伸出连绵起伏的丘陵,微山湖碧波荡漾。在山东省滕州市东沙河街道陈岗村东部一片复苏的麦田下,埋葬着5000多年前的滕州岗上遗址。

按照考古学的定义,这属于大汶口文化晚期的文明。大汶口位于山东泰安,但大汶口文化的含义则更为广泛:1959年,在泰安宁阳县大汶口镇发现了新石器时代文化遗址,此后,随着河南、江苏、安徽、辽宁等省相继有几千处同类的新石器时代遗址面世,大汶口文化的范围不仅局限于山东地区,考古学家将这一类新石器时代文化统称为大汶口文化。

北区大汶口文化遗迹分布图

即便是对于精通历史的学者,新石器时代的大汶口文化也始终蒙着神秘的面纱。按照考古学的定义,新石器时代文化遗址属于史前文明,这跟我们日常接触到的历史考古不同:中华悠久文明,留下了浩如烟海的史料。历史考古,有具体的朝代和文字记录可以依据,而史前文明的探索,则是从具体的考古发掘中一点一点重现文明的轮廓。

“相当于解读一本无字天书。”作为滕州岗上遗址发掘的项目负责人,长期致力于史前文明的研究,朱超懂得遗址出土的每一处夯土、每一个陶罐背后的意义——作为海岱地区目前发现面积最大的大汶口文化城址,岗上遗址的发掘,为大汶口文化的研究增加了极为重要的佐证。

从地图上看去,遗址平面像个倒立的靴子,东西最大跨度1500米,南北跨度1000米,总面积约80万平方米。在经历了为期一年的勘探后,从2020年9月—2022年1月,山东省文物考古研究院连续两个年度对该遗址进行发掘,合计发掘面积约1100平方米。发现了极为丰富的大汶口文化中晚期遗存,包括1圈夯土城墙与壕沟、31座墓葬、7座房址及大量与房址相关的柱坑或柱洞。

南区墓地出土部分陶器

“早在20世纪50年代,考古人员就曾进行过简单的调查发掘,当时发现了山东省内的第一片彩陶。”朱超说,2018年,山东省文物考古研究院对遗址进行了全面、系统的勘探,确定了遗址时代以大汶口文化中晚期为主,也有部分东周、汉代遗存。

这是意义非凡的发现,相对于我们耳熟能详的历史典故,这些新石器时代文化显得晦涩难懂,而这恰恰是其意义所在——

“大汶口文化中晚期是中华文明起源与早期国家形成的关键节点。”朱超说,岗上遗址大型城址的发现,连同一批显示了社会剧烈分化、财富集中于大墓、突出器物箱的棺椁制度及一整套陶玉骨牙器为代表的礼器等,为实证海岱地区以至中华文明五千年提供了第一手材料。

先民的智慧

这是出土于岗上遗址墓葬的一块玉钺——从外形看,就像是一把玉制的斧子。在岁月的长河中,经过水的侵蚀、土的掩埋,原本光滑的玉面变得锈迹斑斑,但隔着5000年的时光,依然有着令后人惊叹的精细做工:玉钺最薄之处,只有几毫米。

玉钺,古代的礼器,象征着地位、权力。传说中,夏禹、商汤王和周武王手执的大钺,被视为王权的象征。而追溯到更早之前,在新石器时期、夏商周时期独有的玉礼器中,玉钺依然被认为是军事统治权、战争指挥权、王权集于一身的礼仪玉器。

南区墓地出土典型玉器

在岗上遗址的南部发掘区,共发现16座竖穴土坑墓,其中,四人合葬墓1座,其余均为单人葬。墓葬分布集中,有明显成列排布规律。墓葬等级差异巨大,主要表现在体量、葬具结构及随葬品等方面,可分为大、中、小型三类。大型墓分布紧凑,葬具齐全,往往有器物箱或棺下放置枕木。男性均随葬玉钺或石钺,女性随葬玉器以饰品为主,其中绿松石最多。中型墓多为一棺,随葬品较少,小型墓多无葬具和随葬品。

朱超解释,对于古人来说,“事死如事生”,墓葬的形式往往反映出真实的社会状态,根据此次发掘的墓葬,说明早在新石器文化晚期社会就已经形成了贫富和阶级的差距。

四人合葬墓的等级差异

此次岗上遗址还发掘出了极为特殊的四人合葬墓。

该墓长3.3米,宽3.2米,葬具为三联棺,带有头箱及边箱,随葬陶器数量据不完全统计超过300件。4人除一名儿童性别特征不明显外,其余均为男性,自北向南年龄呈递减之势,而随葬玉钺从类型、数量、玉质及大小等方面也表现出递减之势,不同墓主间表现出了明显的等级差异。

南区四人合葬墓S M1及其随葬玉钺排列

朱超告诉齐鲁晚报·齐鲁壹点记者:“南区高等级墓葬表明了该墓地性质应为聚落中掌握权力的上层家族的专属墓地。三联棺、器物箱等葬具结构均是目前最早的发现,与鲁北地区焦家遗址棺椁俱全、随葬品以实用器为主的特征形成鲜明对比,显示了区域间葬制发展的不同路径。”

资料显示,目前岗上遗址发掘的北区房址分布错落有致,多近方形,较为特殊的是,房址基槽、柱坑、柱洞体量及深度远超普通房址。岗上遗址还出土了大量的陶器和玉器,还出土了鹿角锄、鹿角叉形杖、鳄鱼骨板、骨杖形器、陶鼓、龟甲器等礼制随葬品。两处墓地规模都不大,不同类墓葬分群现象格外清晰,这是墓地空间布局经过规划的结果,对研究大汶口文化中晚期墓地性质、家族人群结构及社会组织形式具有非常重要的意义。

随着这些文物一件件出土,一个曾经遥远、模糊的“岗上古城”,慢慢清晰起来——

“大量明器化陶器批量化生产及高等级玉、石、骨、角器的出现,显示了岗上大汶口时期聚落手工业的专业化发展,加上以岗上城址为中心的区域聚落群的调查,有助于在社会生产和区域聚落形态上理解岗上的中心属性。”朱超说。

发现了“胎儿墓”

故宫博物院原院长单霁翔曾指出,大汶口文化时期是重要的时间节点,继夏商周断代史研究证明中华文明3000年后,大汶口遗址的发现,为中华文明发展历程提供了实物证据,将中华文明起源向前推进了两三千年。

正因如此,岗上遗址出土的每一件文物,背后都有其独特的意义。

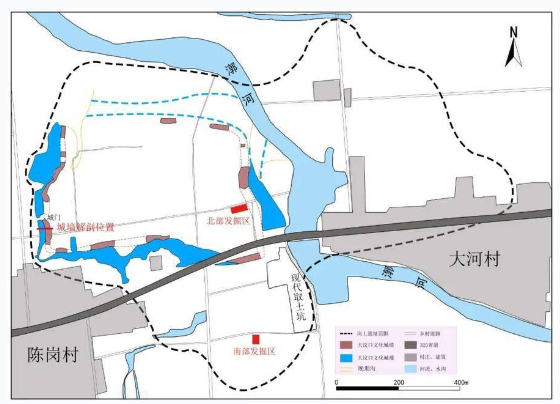

“我们这次发掘的7座合葬墓都是年龄相近的成年男女双人合葬,有随葬龟甲器、猪、狗的现象。”朱超说,这种“双人墓葬”的形式,已经很类似于近代的丧葬形式。不仅如此,此次还出土了倒扣陶鼎的瓮棺葬葬具,人骨经鉴定均为不足月胎儿,经过检验,初判为流产的胎儿。

“胎儿墓埋葬的地方是活人生活区和死者墓葬区的中间,这个位置就非常独特。”朱超设想,古代的医疗条件非常有限,孩子能够平安长大的几率也低,在不幸流产后,父母会希望通过墓葬的形式寄托哀思,“将没出生的孩子埋葬在生活区和墓葬区的中间,也许就是为了孩子受到两边的照顾。”

北区胎儿瓮棺葬N W7瓮棺及人骨

中华民族文明的长河中,有太多的疑团待解。相对于文明的海洋,目前的探索只是捡撷了几朵浪花。尤其是对于神秘的史前文明,依然有太多的疑团待解。

“作为大汶口文化的代表之一,岗上遗址的发掘,对于个体聚落形态研究和区域聚落形态研究的结合,进而考察其背后的社会组织结构及变迁意义重大,为海岱地区古代社会文明化进程研究奠定了重要基石。”朱超说,下一步,岗上遗址还将继续发掘,对于考古来说,也许发掘的内容越多,待解的谜团就越多,但这充分说明我们朝着真相更近了一步。

正逢芳菲的四月天,成片的桃花沿着漷河两岸夹道开放。按照项目进程,岗上遗址将继续新一轮的发掘,未来会有哪些发现?这些发现是否能够弥补史前文明的空白?

没有人能够知晓答案。“这正是考古的迷人之处。”朱超说。

工作现场照

【我们尊重原创,也注重分享。版权原作者所有,如有侵犯您的权益请及时联系,我们将第一时间删除。分享内容不代表本网观点,仅供参考。】